2022

L’année 2022 a permis de mener plus avant le partenariat entre l’OAPHB et le Consortium Huma-Num PARIS TIME MACHINE. Une première saisie 3D par scanner terrestre du quartier thermal de Bagnères-de-Bigorre a été réalisé ainsi que la mise en route d’un atelier SIG participatif dans le cadre du SIG HAUTE-BIGORRE, alors que la 2ème session du Laboratoire des sources permet de mieux comprendre les enjeux du grand domaine thermal de Bagnères-de-Bigorre en regard du pastoralisme irrigué du Haut-Adour.

SCANNER TERRESTRE 3D DU QUARTIER THERMAL

Une première campagne de relevé 3D par scanner terrestre a été effectuée sur le quartier thermal de Bagnères-de-Bigorre.

Traitement du nuage de point donnant un autre aperçu de la visualisation urbaine et architecturale du secteur de la place des Thermes. Au centre, la Résidence des Thermes. Les brouillages de l’image, par exemple à l’endroit du boulevard, disparaîtront après nettoyage de la base de données. © PTM ArScAn 2022

Les espaces publics ont été relevés dans un périmètre allant de la Fontaine Saint-Blaise à la statue de la Muse, de la terrasse de l’Hôtel de Bellevue jusqu’au square Saint-Jean auxquels s’ajoute, place d’Uzer, la chambre d’accès au collecteur antique. Par ailleurs, dans le domaine privé, les cours et les bains de la Source Lasserre et des Bains Pinac ainsi qu’une fontaine ornée d’un dauphin ont été relevés.

Cette saisie topographique fine en trois dimensions constitue un premier socle pour la mise en valeur de ce quartier, qui, après traitement en laboratoire, ouvre des possibilités à partir du serveur de PROJETS TIME MACHINE[1] via le SIG HAUTE-BIGORRE :

- Au niveau du grand public: la mise à disposition d’un visualiseur public (SketchFab) permettant à tous de naviguer virtuellement dans le quartier thermal et notamment de découvrir des éléments patrimoniaux difficilement accessibles pour des questions de sécurité ou bien parce qu’inscrits dans le domaine privé ;

- Au niveau expert: la création d’un outil avancé de visualisation donnant accès à des opérations informatiques avancées – calculer des mesures – faire des plans et coupes à haute résolution – visualiser en volume des ensembles ou des parties – évaluer des îlots de chaleur – émettre des scénarios en mouvement…

Construire un modèle numérique de terrain (MNT) permet de mieux visualiser et analyser ici l’impact des aléas climatiques qu’ils soient dus au régime de crues de l’Aygo Tebio comme l’impact des pics de température. Dans la proximité des sources thermo-minérales, cette modélisation permet de détailler au millimètre, la complexité des interfaces entre leur contexte hydrogéologique, les captages dont elles sont l’objet et les formes urbaines et naturelles de surface qui les environnent.

Pour l’heure, vous pouvez accéder à une première résolution en basse résolution de cette capture par scanner terrestre du quartier thermal de Bagnères-de-Bigorre via ce lien SketchFab :

https://sketchfab.com/umr7041-arscan/collections/bagneres-de-bigorre-853ec7add7da4ec0a27ccfa80b2692ed

[1] Consortium HN PROJETS TIME MACHINE, programme 2023-2026 / https://paris-timemachine.huma-num.fr/

SIG HAUTE-BIGORRE

Poursuivant l’élaboration du SIG HAUTE-BIGORRE, un atelier SIG expérimental citoyennes a été mis en œuvre au titre des Sciences collaboratives sous l’intitulé :

Atelier SIG HAUT-ADOUR : Chemin des eaux / Chemin du vivant

Cet atelier a mobilisé les outils numériques mis à disposition par la plate-forme Open Data La fabrique numérique du passé [1], deux équipes se sont constituées :

- L’Atelier SIG Petits canaux, dans le cadre d’un projet ADAGE (Ministère de l’éducation nationale / Occitanie) a mobilisé 2 professeurs de l’enseignement secondaire et 8 élèves du lycée Victor DURUY de Bagnères-de-Bigorre. L’exercice a permis de terminer la saisie des tracés des petits canaux souterrains à la ville décrits dans un atlas cadastral de 1864. Cet atelier de 10 séances sur le terrain, en classe, par visioconférence, a donné lieu à une restitution des travaux présence de parents d’élève au lycée Victor DURUY puis à un hackathon [2] réunissant lycéens, chercheurs, habitants. Un premier résultat est consultable en ligne dans le SIG HAUTE-BIGORRE, via le site web de l’OAPHB : https://oaphb.fr/sig/

- L’Atelier Irrigations en moyenne montagne a mobilisé 12 habitants de la vallée : éleveurs, agriculteurs, accompagnateur en montagne, guide, actifs et retraités. Il s’est agi de tester les méthodes de relevé des canaux d’irrigation par traces GPX sur le terrain et d’élaborer une plate-forme d’échange préparatoire à une campagne de relevé programmée sur plusieurs années. 7 réunions de travail et 2 journées d’excursions dans les territoires communaux de Bagnères-de-Bigorre et Campan se sont conclues par une restitution publique des travaux en présence d’élus. Il ressort de cet atelier le principe de sa reconduction en 2023 et la proposition que Campan intègre le programme du partenariat OAPHB / PARIS TIME MACHINE.

Ces deux ateliers ont été suivis par l’Académie de Toulouse, l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre / Université de Toulouse, le Conseil scientifique du Parc national des Pyrénées, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hautes-Pyrénées.

Par cette double expérience d’un apprentissage intergénérationnel des systèmes d’informations géographiques met en œuvre dans le Haut-Adour la question du partage des connaissances scientifiques avec la société civile pour une coconstruction des savoirs comme des savoir-faire.

[1] La Fabrique numérique du passé : https://paris-timemachine.huma-num.fr/la-fabrique-numerique-du-passe/

[2] Hackathon : évènement au cours duquel des spécialistes se réunissent dans un temps donné autour d’un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique.

Restitution publique de l’atelier SIG Irrigation en moyenne montagne, le 14 décembre 2022, Salle des Fêtes de Sainte-Marie de Campan. © Cathy ISLA 2022

LE LABORATOIRE DES SOURCES 2ème session

Mobilisant une quinzaine d’habitants, cette 2ème session du Laboratoire des sources a effectué :

- Des observations complémentaires au Montolivet et au Bédat (1 exploration) ;

- La reconnaissance de la majeure partie des sources se trouvant dans le micro bassin hydrographique du Vallon de Salut, sous le Monné à l’aplomb de Médous (4 explorations) ;

- Une excursion à Asté pour observer dans une densité bâtie moindre les enchaînements hydrauliques des sources, ruisseaux et irrigations du vallon de Crastes jusqu’au village (1 excursion).

Ces excursions nous amènent à mieux comprendre l’étendue, l’histoire et l’actualité des liens qu’entretient Bagnères-de-Bigorre avec son domaine thermal : notamment l’intrication entre le contexte hydrogéologique de la ressource thermo-minérale et le contexte sociétal de la ville. Aujourd’hui, le retrait du pastoralisme surcharge les services en charge de l’entretien des espaces naturelles alors que par ailleurs la vie urbaine et les modalités de la cure ont profondément changé. Depuis les années 1990, la réactivité des habitants face aux demandes de permis de construire pour des opérations immobilières à l’interface ville / petite montagne montre les tensions qu’engendre l’absence d’un véritable projet de développement partagé alors que change profondément la place que l’on donne aux faits de la nature.

Atelier SIG Irrigations en moyenne montagne : Canaux de Gaye (En bleu) et du Sarrado (En violet) provenant du fond de la vallée de la Gaoube, franchissant la croupe de la moraine et passant dans la vallée de la Gaoubole. On remarquera l’infléchissement du Sarrado pour dévaler vers le courtaou du Sarroua © OAPHB Octobre 2022

L’Atelier N°4 Des eaux naturelles

L’Atelier N°4 Des eaux naturelles complète les travaux du Laboratoire des Sources. Il s’est en deux sessions correspondant à la venue de la Chargée d’études au Service des Fontaines de Versailles et du coordinateur du Consortium Huma-Num PARIS TIME MACHINE. La reconnaissance de trois sites de sources a été approfondie :

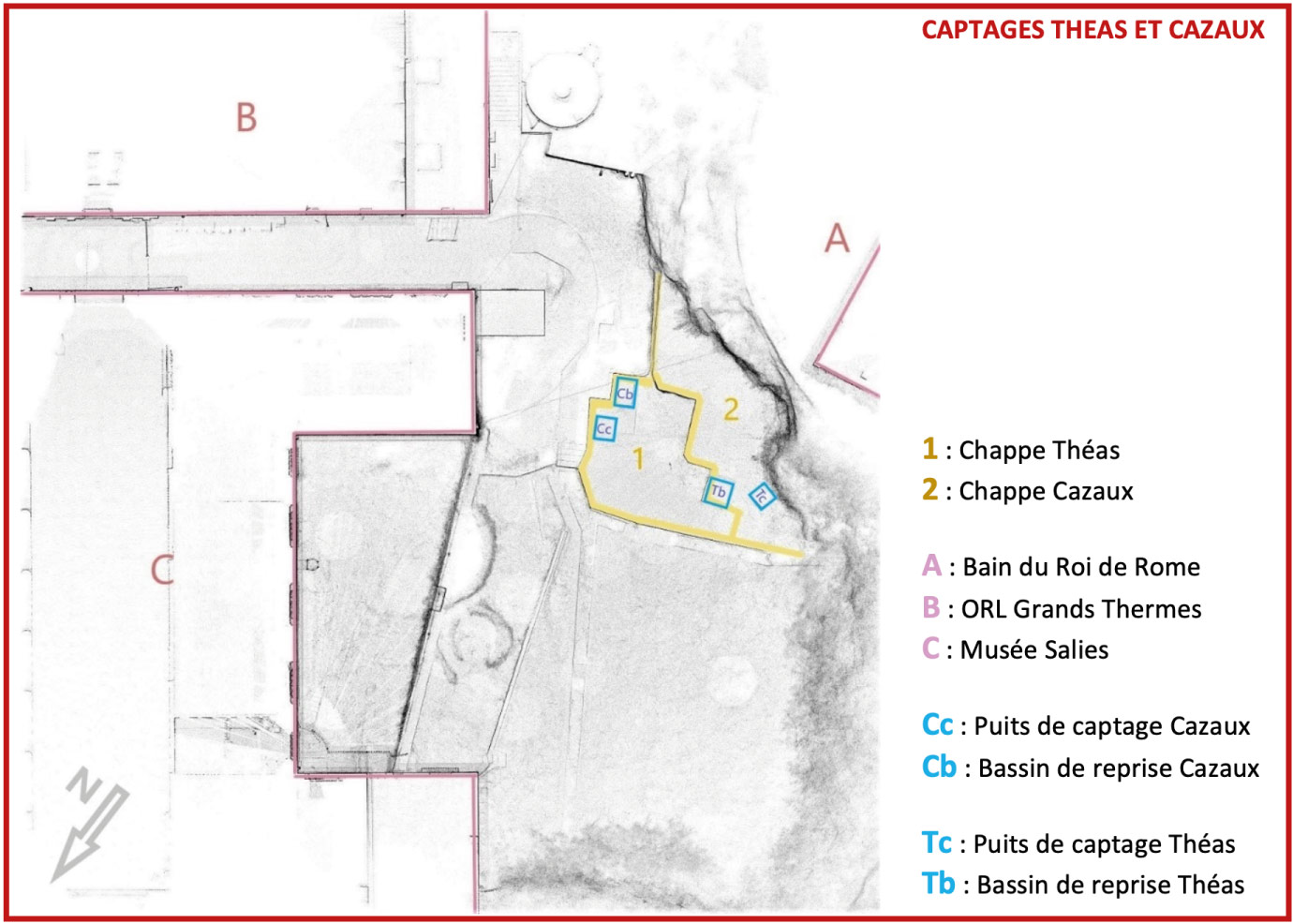

- La Roche du Dauphin dans le quartier thermal de Bagnères-de-Bigorre rassemblant les sources chaudes Théas, Cazaux et du Musée ;

- La Fontaine et la Ferme de Rieunel en lien avec la source de la Hitte, dans le Vallon de Salute de Bagnères-de-Bigorre ;

- La source du Bagnet à Campan.

Fin décembre, cet atelier s’est conclu par plusieurs rencontres ayant permis des échanges entre des conseillers municipaux des communes de Bagnères-de-Bigorre et Campan, des représentants de l’Académie de Toulouse au lycée Victor DURUY de Bagnères-de-Bigorre, le responsable de l’entretien de la Semetherm. Durant cette session, les activités menées ont été les suivantes :

- Restitution des travaux de l’Atelier SIG Petits canaux au Lycée Victor DURUY ;

- Hackathon de clôture de l’Atelier SIG Petits canaux au Club alpin français de Bagnères-de-Bigorre ;

- Réunion de bilan de l’Atelier SIG Petits canaux – Programme 2023

- Restitution des travaux de l’Atelier SIG Irrigation en moyenne montagne à Sainte-Marie de Campan ;

- Réunion de bilan de l’Atelier SIG Irrigation en moyenne montagne – Programme 2023 ;

- Excursion à Lesponne et à Campan.

En permettant de vérifier le potentiel des développements du partenariat entre l’OAPHB / PARIS TIME MACHINE de l’ensemble de ces rencontres ressort le Programme 2023.

Le site du jardin du Musée Salies et les captages des sources Théas et Cazaux dégagés de la végétation. © OAPHB 2020

Plan 2D du site des sources Thés, Cazaux et du Musée obtenu par traitement de la base de données levée par scanner terrestre en juillet 2022

COMMUNICATIONS

En 2022, l’OAPHB a donné plusieurs conférences et a participé à la journée de l’Archéologie en Hautes-Pyrénées et aux Journées européennes du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre :

- Les petits canaux à Bagnères-de-Bigorre – La découverte de ce patrimoine méconnu renouvelle notre approche historique, conférence donnée par l’OAPHB le 24 avril 2022 à la Résidence des Thermes, Bagnères-de-Bigorre ;

- Sa participation à la journée de l’Archéologie organisée par le Préfet de la Région Occitanie et le Président du Département des Hautes-Pyrénées (Conservation de l’Archéologie / DRAC Occitanie – Service des patrimoines 65) le 10 septembre 2022 ;

- La Fontaine de Liloye et la ferme de Rieunel, visite de ce site pastoral dans le Vallon de Salut organisée par l’OAPHB dans le cadre des JEP 2022 le 17 septembre ;

- Grand parc thermal : une alliance entre sources, estives et bois, conférence donnée par l’OAPHB dans le cadre des JEP 2022, le 18 septembre à la Résidence des Thermes, Bagnères-de-Bigorre ;

- Ateliers SIG HAUT-ADOUR – Chemins de l’eau / Chemins du vivant, conférence donnée le 14 décembre à la Salle des Fêtes de Sainte-Marie-de-Campan ;

- OAPHB – Un outil de développement de nos paysages, conférence donnée le 21 décembre à la Résidence des Thermes, Bagnères-de-Bigorre.